우리는 왜 극장에 가는가?

극장의 역사-상상과 욕망의 시공간

우리는 왜 극장에 가는가?

우리들의 놀이는 끝났다. 지금까지 연기한 배우들은 이미 말한 대로 모두가 요정들로서 공기 속으로, 엷은 공기 속으로 사라져 버렸다. 그리하여 땅 위에 기초가 없는 환상의 세계처럼, 구름에 닿는 탑들도, 호화찬란한 궁전도, 장엄한 대 사원들도, 거대한 지구마저도, 그렇다. 지상에 존재하는 모든 것은 결국 지금 사라져간 환영들처럼 녹아 흘러 아무런 흔적도 뒤에 남기지 않는다.

-「리처드 2세」 4막1장 148-156

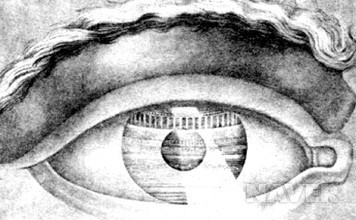

언젠가부터 우리는 사건을 다루듯이 '일상'을 이야기하게 되었다. 스스로의 일상을 다루고자 하는 인간의 이 같은 행위는 우리 삶의 단편적인 부분이나 순간을 보고자 하는 것이 아니라 삶을 하나의 진행중인 과정으로 보고자 하는 것에서 비롯된 것이다. 더구나 그것이 지금 우리에게 주제, 혹은 소재로서 다루어진다는 것은 그 일상적 삶으로부터의 '일탈', 즉 '거리 두기'를 의미한다. 우리의 삶에서 '거리 두기'는 보다 구체적인 의미를 위해, 혹은 물리적인 현상을 위해 건축 공간이라는 매체를 통해 표현된다. 도시에 구축된 여러 공간의 환경 중에서도 여타의 건축물과는 다르게 실재하면서도 현재성과 사실성을 자발적으로 상실하고자 하는 건축물이 있다. 그것이 바로 극장이다.

인간은 이 지구상에 처음 만들어지는 순간부터 본능적으로 지니고 있던 나약함을 스스로 보호하고 또 단련시키기 위해 주술적인 신비감을 도구처럼 곁에 두고 살아왔다. 바로 그 주술적 바람이 '극(Drama)'으로 이어지게 되고 이를 재현하기 위해서 장소적 성격이 적절하게 배어 있는 구축 형식이 강하게 요구되었던 것이다.

극장 건축의 정확하고도 원초적인 기원은 아무도 정확히 말할 수 없다. 단 기원전 6세기 후반 희랍의 비극 시인인 데스피스가 최초의 희곡상을 획득하면서 형식화된 극장의 필요성이 대두되었고, 그에 따라 최초의 극장이 된 것이 아테네의 '디오니소스 극장'이라는 기록이 남아 있기는 하다.

구체화된 극장이 처음 건설될 때 당시 희랍인들은 지금 우리가 겪는 '일탈과의 거리 두기'에 대해 똑같은 고민을 하였을 것이다. 극에서는 상상적인 진리와 현재적인 진리가 병립하는데, 극장은 이 둘 사이를 체험하게 하는 유일한 매체임과 동시에 상반된 성질을 지닌 이 두 진리 사이의 딜레마를 탐구 가능하게 해주는 수단이기도 하다. 극본 내의 원초적인 시간이 재현되는 것과 극의 인물을 통한 이미지를 현실화시키는 주체인 배우의 작업은 모두 무대를 중심으로 만들어진 극장, 즉 영역이 구체화된 건축 공간 속에서 가능해지고, 동 시간대의 현시를 위해서도 샤먼과 훈간(hungan)1)의 이중적인 역할이 수행된다.

극작가이면서 배우인 데이비드 콜(David Cole)은 샤먼에서 훈간으로의 역할전환을 전향(rounding)이라는 어휘로 조금 어렵게 규정한다. 즉, 극은 우리의 과정적 삶 속에서 또 하나의 사건으로 발생되는 순간인 것이고, 이것을 담아내는 무대와 극장 건축은 바로 연속된 사건의 육화된 이미지인 것이다. 극은 상상적 진리를 물리적 현실로 체험하게 함으로써 우리 삶의 커다란 간극을 메워 준다. 이는 극의 극본이 지속적인 상상적 관계들의 세계이자 어느 때든 현존화될 수도 있는 세계라는 사실을 인정할 때만 가능해진다.

드라마(drama)는 그리스어로 '행동한다'의 뜻이며 씨어터(theater)는 '본다'라는 뜻이다. 이 두 가지의 개념, 즉 '한다'와 '본다'는 상호 보완작용을 하면서 다양한 형태의 극본과 공연, 대본과 무대, 배우와 작가, 창조와 해석, 이론과 실현, 텍스트와 무대 형상화뿐 아니라 극과 극장의 관계까지도 이미 설정해 놓고 있다. 우리가 극장으로 움직이는 것은 이미 우리의 현실 세계로부터의 일탈을 시도하는 것이자 허구적 상상의 세계로 위치이동을 하는 것이다. 극을 보는 것은 행동하는 모든 조건들 중에서도 가장 각별한 움직임이다. 나는 보고 있으면서도 지속적으로 장소 이동을 통하여 나의 영역을 견주어 보려 하기 때문이다.

드라마는 대사와 몸짓에 의하여 직접 표현된 행동 또는 서로 밀접하게 연결된 행동들의 표현이다. 드라마의 주제는 인간 의지의 행동과 그 반응이다. 인간의 의지는 사건의 연속으로서가 아니라, 원인과 결과의 필연적 연관성에 대한 어떤 관점에 의하여 다루어지게 되어 있다.2) 우리는 그 관점을 보고 싶은 것이다. 따라서 극장 속에서 탄생되고, 완성된 공연 속에서 다시 그 모습을 드러내는 특성상 드라마를 극장과 분리해서 생각하는 일이란 불가능하다. 사람들이 위대한 극작가들의 거대한 작품들이라면 단 하나의 예외도 없이, 읽혀지기보다는 공연되기를 바라고 있는 것도 그 때문이다.3)

각주

- 1 훈간(Hungan)은 하이티 말로 신들림 의식의 사제를 의미한다. 데이비드 콜은 그의 저서 The Theatrical Event: A Mythos, A Vocabulary, A Perspective에서 신들림을 악마적 재앙이 아니라 신들에게 접근하는 축복의 상태라 하였고, 그것을 추구하는 모든 인간을 지칭하는 데 이 용어를 사용하였다.

- 2 Elizabeth Woodbridge, 『드라마 그 법칙과 기술』, 보스톤, 1926.

- 3 Brand Maschu, 『드라마』, 호턴 미플린, 1910.

[네이버 지식백과] 우리는 왜 극장에 가는가? (극장의 역사-상상과 욕망의 시공간, 2005. 10. 17., ㈜살림출판사)