◈---글자료/♣스크랩자료

한국 - 등록외국인 91만명

손경형

2011. 5. 19. 18:38

한국 땅, 외국인 살지 않는 곳 없다 뉴시스 | 양길모 |

등록외국인 91만명 중 절반 수도권서 생활 법무부, 20일 서울광장서 세계인의날 행사

【서울=뉴시스】양길모 기자 = 글로벌 시대가 오면서 국제결혼과 외국인 취업자 등의 증가로 사상 처음 90만명을 넘어선 가운데 전국 228개 시군구에 외국인이 살지 않는 곳이 단 한 군데도 없는 것으로 나타났다.

19일 법무부 등록외국인 현황 자료에 따르면 지난해 현재 국내에 등록된 외국인은 총 91만8917명으로, 전국 228개 기초자치단체 모든 곳에 외국인이 살고 있는 것으로 집계됐다.

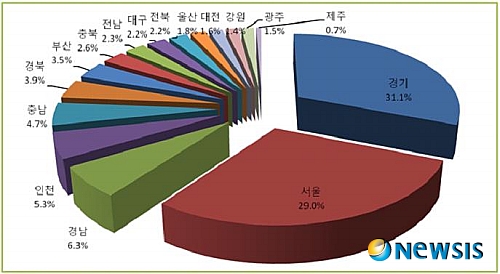

지역별로는 경기도(28만5262명)와 서울(26만2902명)에 절반 가량이 살고 있는 것으로 확인됐다. 특히 이들 대부분은 비전문취업자들로 서울 영등포구(3만8815명)와 경기도 안산시 단원구(3만3202명), 서울 구로구(2만8931명) 등 특정지역에 집중돼 있다.

외국인 가장 적게 사는 곳은 경기도 포천군으로, 제조업에서 일하는 외국인 체류자 2명이 살고있다.

국적별로는 한국계를 포함한 중국인이 50만5415명으로 가장 많았다. 이와 반대로 각 나라를 대표하는 '나홀로 외국인'은 솔로문군도, 바베이도스, 몰디브 등에서 온 14명이다.

이들의 연령 또한 가장 왕성하게 일을 하거나 배울 수 있는 25~29세(15만7800명)와 20~24세(13만3729명), 30~34세(12만7258명)에 집중돼 있으며 90세 이상 외국인도 157명이나 체류 중이다.

자격별로는 방문취업 및 비전문취업 등 취업목적이 53만338명으로 아직까지는 생산직 근로자들이 가장 많았다. 이어 결혼이민자 14만8715명, 영주·거주 10만355명, 유학·연수 8만7486명 등의 순이다.

특히 이들은 서울과 경기, 인천 등 수도권지역에 37만1726명(65.1%)으로 절반이상이 머무르고 있었으며, 부산과 울산 등에 5만8984명(11.6%), 충청도에 4만1612명(7.8%) 대구·경북지역에 2만8034명(6.2%) 순으로 많았다.

체류자격별로 살펴보면 외국인 예술가들은 서울 관악구(81명 중 37명)에, 교환학생들은 서울 서대문구(3347명 중 333명)에, 외국기업은 서울 용산구(1385명 중 197명)에, 국민배우자는 서울 영등포구(12만9647명 중 2908명)에 살고 있다.

한편 법무부는 20일 서울광장에서 '제4회 세계인의 날'을 맞아 국민들과 재한외국인들이 서로를 이해하고 어우러지는 기념행사를 개최한다.

1부와 2부로 나눠 진행되는 행사는 이귀남 법무부장관을 비롯해 유관부처 장관, 국회의원, 결혼이민자, 외국인 유학생 등 1000여명이 참석한 가운데 석동현 출입국외국인정책본부장의 개막선언으로 다양한 체험행사 및 공연 등이 펼쳐진다.

특히 2부 행사인 세계음악콘서트에는 모스틀리 필하모닉 오케스트라, 뮤지컬배우 남경주와 박해미의 듀엣공연, 러시아 바이올리니스트 안나 페도토바 등이 참여해 품격 높은 시민음악회로 구성돼 있다.

다문화사회로 진입하는 한국사회의 두 얼굴 아시아경제 | 이상미 | 입력 2011.07.27

[아시아경제 이상미 기자]노르웨이에서 일어난 테러사건은 다문화사회로 이행하고 있는 우리 사회에도 경종을 울리는 계기가 되고 있다. 올해 1월 기준으로 결혼이민자가 21만여명에 이르고 외국인노동자는 등록된 사람만 55만여명에 달한다. 미등록 인구까지 포함하면 70만명을 훌쩍 넘어설 것으로 파악되고 있다. 하지만 이들을 바라보는 한국사회의 시선이 곱지만은 않다는 지적이 나오고 있다. 베트남인 숙아띤씨의 사례도 그 가운데 하나다.

베트남 출신 어머니 숙아띤(35)씨의 아들은 학교에서 최병민이라는 한국이름 대신 '인도네시아'라는 별명으로 불린다. 이 때문에 아이의 가슴에는 큰 상처가 났다. 집에 돌아와 눈물을 터뜨리는 아이를 보며 숙아띤씨는 크게 당황할 수밖에 없었다. 결국 학교에 찾아가 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 다짐을 받았지만 개운치가 않다. 다문화가정에 대한 편견과 사회적 인식이 바뀌지 않으면 언제든지 반복될 수밖에 없는 문제이기 때문이다.

교육과학기술부에 따르면, 2010년 기준으로 다문화가정 자녀 가운데 초등학교나 중ㆍ고등학교에 다니는 8~19세 청소년은 모두 3만1700명에 이른다. 올해 1월 기준으로 결혼이민자는 21만 1458명으로 지난해에 비해 16.4% 증가했고, 그 자녀는 15만1154명으로 이 중 9만3537명(61.9%)이 만6세 이하의 아동이다.

앞으로 다문화가정 자녀들의 취학이 급증할 예정이지만, 여전히 결혼이주여성 및 다문화가정 자녀, 그리고 이주노동자에 이르기까지 이들에 대한 한국사회의 차별과 불평등은 뿌리 깊다.

국가인권위원회에 따르면, 인종과 민족, 출신 국가, 종교, 피부색 등을 이유로 차별을 당했다며 진정을 제기한 사례가 2005년 32건에서 지난해에는 64건으로 5년 사이 배로 늘어났다. 2009년 7월 버스를 탔다가 '더럽다','냄새난다' 등의 모욕을 당한 인도출신의 보노짓 후세인씨 사건은 사회적인 문제로 떠오르기도 했다.

이런 문제는 사이버 공간이라고 해서 다르지 않다. 지난해 말 국내 체류 외국인은 126만여명으로 국내 인구의 2%를 넘어섰지만 이런 차별대우는 사이버 공간에서도 더 크게 확산되고 있다.

'다문화정책 반대' '대한민국을 사랑하는 국민들의 모임' 등과 같은 인터넷 카페가 개설돼 反다문화 정서를공유하고 있다. 카페에 가입한 회원들은 결혼이주여성에 대해 '사랑이 아닌 돈을 위해 결혼했다'고 비난하고, 이주노동자들을 향해 '일자리를 뺏으러 왔다'는 식으로 반감과 혐오감을 드러낸다.

천안다문화가정지원센터장인 강기정 백석대 교수는 "결혼이주여성을 위해 다양한 서비스를 제공하는 정책들을 펴고 있지만, 이들이 우리 사회에 뿌리내리기 위해서는 공동체의 구성원으로 함께 살아갈 수 있도록 받아들이는 사람들의 마음자세가 중요하다"고 말했다.

그는 또 서로 다른 문화에서 나오는 가치관이 충돌하면서 이혼이 늘어나는 것도 문제지만 그들의 자녀가 성장하면서 취학률이 증가하고 사회진출이나 군 입대를 하는 2세대가 등장하는 경우 등을 고려한 종합적인 대응책 마련이 시급하다는 지적도 잊지 않았다.

베트남 출신 어머니 숙아띤(35)씨의 아들은 학교에서 최병민이라는 한국이름 대신 '인도네시아'라는 별명으로 불린다. 이 때문에 아이의 가슴에는 큰 상처가 났다. 집에 돌아와 눈물을 터뜨리는 아이를 보며 숙아띤씨는 크게 당황할 수밖에 없었다. 결국 학교에 찾아가 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 다짐을 받았지만 개운치가 않다. 다문화가정에 대한 편견과 사회적 인식이 바뀌지 않으면 언제든지 반복될 수밖에 없는 문제이기 때문이다.

교육과학기술부에 따르면, 2010년 기준으로 다문화가정 자녀 가운데 초등학교나 중ㆍ고등학교에 다니는 8~19세 청소년은 모두 3만1700명에 이른다. 올해 1월 기준으로 결혼이민자는 21만 1458명으로 지난해에 비해 16.4% 증가했고, 그 자녀는 15만1154명으로 이 중 9만3537명(61.9%)이 만6세 이하의 아동이다.

앞으로 다문화가정 자녀들의 취학이 급증할 예정이지만, 여전히 결혼이주여성 및 다문화가정 자녀, 그리고 이주노동자에 이르기까지 이들에 대한 한국사회의 차별과 불평등은 뿌리 깊다.

국가인권위원회에 따르면, 인종과 민족, 출신 국가, 종교, 피부색 등을 이유로 차별을 당했다며 진정을 제기한 사례가 2005년 32건에서 지난해에는 64건으로 5년 사이 배로 늘어났다. 2009년 7월 버스를 탔다가 '더럽다','냄새난다' 등의 모욕을 당한 인도출신의 보노짓 후세인씨 사건은 사회적인 문제로 떠오르기도 했다.

이런 문제는 사이버 공간이라고 해서 다르지 않다. 지난해 말 국내 체류 외국인은 126만여명으로 국내 인구의 2%를 넘어섰지만 이런 차별대우는 사이버 공간에서도 더 크게 확산되고 있다.

'다문화정책 반대' '대한민국을 사랑하는 국민들의 모임' 등과 같은 인터넷 카페가 개설돼 反다문화 정서를공유하고 있다. 카페에 가입한 회원들은 결혼이주여성에 대해 '사랑이 아닌 돈을 위해 결혼했다'고 비난하고, 이주노동자들을 향해 '일자리를 뺏으러 왔다'는 식으로 반감과 혐오감을 드러낸다.

천안다문화가정지원센터장인 강기정 백석대 교수는 "결혼이주여성을 위해 다양한 서비스를 제공하는 정책들을 펴고 있지만, 이들이 우리 사회에 뿌리내리기 위해서는 공동체의 구성원으로 함께 살아갈 수 있도록 받아들이는 사람들의 마음자세가 중요하다"고 말했다.

그는 또 서로 다른 문화에서 나오는 가치관이 충돌하면서 이혼이 늘어나는 것도 문제지만 그들의 자녀가 성장하면서 취학률이 증가하고 사회진출이나 군 입대를 하는 2세대가 등장하는 경우 등을 고려한 종합적인 대응책 마련이 시급하다는 지적도 잊지 않았다.