범인은 어떻게 잡을까

얼마 전 우리나라에서는 과학 수사대(CSI)라는 미국 드라마가 유행했다. 이 드라마는 각종 범죄 사건을 최첨단 과학을 이용해 해결해 나감으로써 마치 공상 과학 영화를 보는 듯한 재미를 준다.

범인들은 대부분 죄를 숨기기 위해 별의별 노력을 다하지만, 과학 수사대는 생각하지도 못한 첨단 기술과 끈질긴 노력으로 증거를 찾아내고야 만다.

그렇다면 과학 수사대가 사건 현장에서 가장 먼저 하는 일은 무엇일까? 그것은 바로 범인이 남긴 지문을 찾는 작업이다. 심지어 일란성 쌍둥이도 서로 다른 지문을 가질 정도로 지문은 사람마다 다르다. 그렇기 때문에 지문을 발견한다면 범행 현장에 누가 있었는지 알 수 있고, 이는 사건 해결의 결정적인 증거가 된다.

또한, 사건 현장에 남아 있는 혈액, 혈흔, 치아, 정액, 타액, 씹던 껌, 피우던 담배꽁초, 손톱, 머리카락과 같은 흔적은 아주 적은 양으로도 범인이 누구인지 판단하는 데 매우 유용한 정보가 된다.

이와 같이 범인을 잡을 수 있느냐 없느냐는 범인이 누구인지 알아낼 수 있는 증거를 얼마나 잘 찾아내는가에 달려 있다.

세상에 하나뿐인 지문

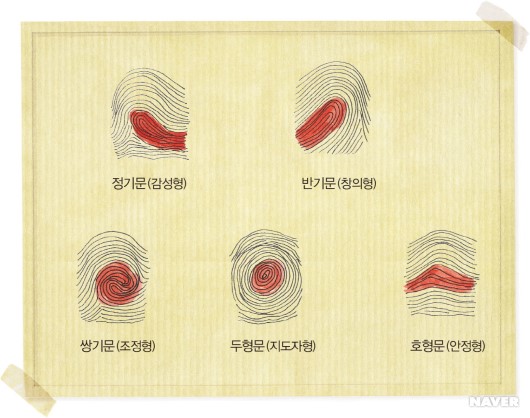

앞에서도 이야기했듯이, 과학 수사대가 범죄 현장에서 가장 먼저 하는 일은 범인이 남기고 간 지문을 채취하는 것이다. 누구나 자신의 손가락을 자세히 살펴보면 지문이 있다는 사실을 확인할 수 있는데, 지문이란 손가락 끝마디의 바닥 면에 있는 '융선(隆線)'이 만드는 무늬를 말한다. 이러한 지문은 손바닥과 발가락, 그리고 발바닥에도 있다.

그런데 지문은 신기하게도 지구 상에 존재하는 모든 사람이 서로 다르기 때문에, 범인을 가려내는 데 중요한 역할을 한다.

그렇다면 지문은 유전되지 않는 것일까? 그렇지는 않다. 지문은 부모에게서 유전되지만, 다인자 유전 방식(하나의 형질에 여러 개의 유전자가 관여하는 유전 방식)으로 유전되기 때문에 서로 다른 모양을 가지게 된다.

지문은 태아 발육 10주 즈음에 손가락이 형성되면서 만들어지는데, 손가락의 특정 부분에 위치한 땀샘이 위로 솟아오르면서 주변에 위치한 땀샘들과 부드러운 선을 이루며 연결되어 만들어진다.

이렇게 한번 만들어진 지문은 평생 동안 변하지 않는데, 이는 땀샘의 위치가 절대 바뀌지 않기 때문이다. 다만 성장함에 따라 손가락의 크기도 커지므로, 융선 사이의 거리는 점점 멀어지게 된다.

융선

땀샘의 출구인 땀구멍 부분이 주위보다 솟아올라 주변의 것과 연결되어 밭고랑처럼 모양을 이룬 것.

지문은 어떻게 채취할까

그렇다면 범인이 남긴 지문은 어떻게 채취할까?

지문은 손가락에 묻어 있던 땀이 종이나 유리 같은 표면에 닿는 순간 남기는 것으로 맨눈으로는 찾기가 쉽지 않다. 이때 유리 같은 매끄러운 표면에 고운 가루를 가볍게 뿌리면, 땀에 섞여 나온 기름 성분에 고운 가루가 붙으면서 지문이 선명하게 나타난다. 이렇게 지문을 채취하는 방법을 '분말법'이라고 한다.

그러나 종이와 같이 거친 표면에 남겨진 지문이나 오래되어 기름 성분이 말라 버린 경우에는 '요오드'를 이용하는 '기체법'을 사용하면 지문을 찾아낼 수 있다. 즉, 요오드 결정을 따뜻하게 해 주면 갈색의 요오드 기체가 생기는데 이것이 땀에 섞여 나온 지방질 성분과 반응하여 지문이 선명하게 나타나게 된다.

유전자 분석 기법

인간은 생명의 기본 단위인 세포 수십 조 개로 이루어져 있다. 대부분의 세포는 핵을 가지고 있는데, 핵은 DNA라는 물질로 이루어져 있어 이를 분석하면 범인에 대한 정보를 얻을 수 있다.

개인의 유전 정보는 부모에게 반반씩 물려받은 것으로 모든 사람은 자신만의 고유한 유전 정보를 갖는다. 즉, 지문처럼 이 세상의 모든 사람이 각각 다른 유전 정보를 갖고 있는 것이다. 따라서 DNA 분석이야말로 개인을 식별하는 데 이용할 수 있는 가장 막강한 도구인 셈이다.

그러므로 과학 수사대는 범죄 현장에서 지문을 채취하는 것 외에도 범인의 침이나 머리카락, 심지어 비듬과 같은 것에 묻어서 떨어진 피부 조각 등 아주 사소한 것까지 세심하게 조사한다.

만약 범인이 무심코 컵에 물을 따라 마셨다면 컵에 남은 침이나 입술 자국 등에서 범인의 DNA를 찾아낼 수도 있다. 또한 자기도 모르게 흘린 머리카락 한 가닥이라도 발견되면 결정적 증거를 확보할 수 있다.

마음까지 읽어 낸다

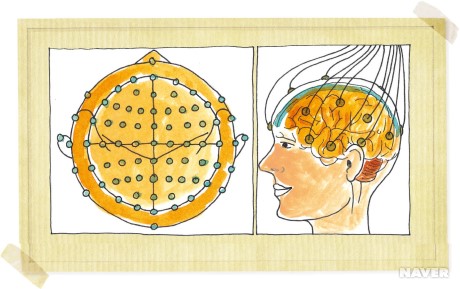

사람의 뇌는 뉴런이라는 신경 세포가 무수히 많이 모여 있는 곳이다. 이러한 신경 세포는 전기적 신호를 이용하여 자극을 주고받는다. 이때 뇌에서 발생하는 전기적 신호를 미세 전극과 연결하여 측정해 보면 전기적 파장이 나타나는데, 이것을 '뇌파'라고 한다.

뇌파는 그 사람이 자고 있을 때, 무언가에 집중하고 있을 때, 또 복잡한 수식을 계산하고 있을 때, 각각 서로 다른 주파수를 나타낸다. 따라서 뇌파의 주파수를 이용하면, 그 사람의 상태를 판단할 수 있다.

주파수를 분석하는 방법 중 '유발 전위'라는 것이 있는데, 이는 특정한 정보를 가지고 있는 자극을 반복적으로 가한 후, 이 자극을 처리하는 과정에서 나타나는 뇌파의 파형을 확인하는 것이다.

이 유발 전위를 이용하면, 뇌에 기억되어 있는 범죄 장면 사진이나 단어 등을 보여 줄 때 나타나는 뇌파의 파형을 분석하여 범인의 거짓말 여부를 알아낼 수 있다. 이처럼 유발 전위로 거짓말을 탐지하는 기기를 '뇌 지문 탐지기'라고 한다.

뇌 지문 탐지기는 범죄와 관련이 있는 내용을 보여 주면 특정한 뇌파(P300)가 발생한다는 점에 착안해 개발했다. 이것은 피의자의 머리에 10여 개의 미세 전극이 내장된 덮개를 씌우고 뇌파 반응과 변화를 분석하여 거짓말 여부 등을 판별하는 새로운 범죄 수사 기기이다.

뉴런

신경을 이루는 기본 단위로 몸의 안과 밖에서 일어나는 자극이나 흥분을 뇌로 전달한다.

과학자 노트 한스 베르거(Hans Berger, 1873~1941)

독일의 의학자로 사람의 뇌파를 최초로 기록하여 증명했다. 베르거는 머리에 외상을 입은 환자의 두개골에 두 개의 백금 전극을 삽입하여 뇌파를 기록하는 데 성공했다. 그는 이렇게 기록된 뇌파를 '뇌전도'라 이름 붙였다. 나중에 그는 머리의 피부에 전극을 얹기만 해도 뇌파가 기록된다는 사실을 알아냈다.

[네이버 지식백과] 과학 수사대 (상위5%로 가는 생물교실3, 2008. 7. 10., 스콜라(위즈덤하우스))

'◈---친구 방(모셔온 글) > 자유게시판' 카테고리의 다른 글

| 누구나 동안이 될 수 있다 (0) | 2016.11.13 |

|---|---|

| 내 주변의 모든 것이 신약이 될 수 있다 (0) | 2016.11.13 |

| 20세기 초반 '인조 인간-로봇' (0) | 2016.11.13 |

| 요즘 아이들이 이상해졌다! (0) | 2016.11.13 |

| 바른 먹을거리를 지키는 웰빙 문화 (0) | 2016.11.13 |